[Archive] News - Events

Latest news

A selection of recent relevant news

UNIGE Event Agenda

FormationIntégration des ressources numériques et enseignement du chinois assisté par l’IA

More information09.05.2025 10:00 – 16:00 / Villa Rive-Belle (bâtiment principal)

SéminaireLearning with Importance Weighted Variational Inference

More information09.05.2025 11:15 – 12:15 / Uni Mail / Boulevard du Pont-d'Arve 40 1205 Geneva Room M 4220, 4th floor

Leçons professoralesLeçons de nomination professorale à la Division de gérodontologie et prothèse adjointe (CUMD)

More information09.05.2025 12:00 – 13:30 / CMU / Auditoire Renold Possibilité de suivre la lecon via le lien Zoom: https://unige.zoom.us/j/69163146705

AtelierZotero : s'initier à la gestion des références bibliographiques

More information09.05.2025 12:15 – 13:45 / En ligne

Soutenance de thèseThe Trouble with Climate Opportunities: Negotiating Post-Glacial Futures in Switzerland

More information09.05.2025 14:00 – 16:00 / Uni Dufour / Salle U 408, 4ème étage.

Leçons professoralesLeçon de nomination professorale au Département de radiologie et informatique médicale

More information09.05.2025 14:15 – 14:45 / CMU / Auditoire Renold Possibilité de suivre la leçon via le lien Zoom: https://unige.zoom.us/j/68228578024

Soutenance de thèseLiquid Chromatography Coupled to Multimodal Tandem Mass Spectrometry for the Analysis of Low Molecular Weight Compounds

More information09.05.2025 14:15 – 16:15 / Sciences III / 1S059 - Alfred Tissières Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

ConférenceLES TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME CHEZ L'ENFANT: DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

More information09.05.2025 14:30 – 16:00 / Théâtre de l’Espérance Rue de la Chapelle 8

Soirée étudianteSoirée Biocale

More information09.05.2025 18:00 – 22:00 / Datcha

Soirée étudianteSoirée Albanaise Solidaire à Genève

More information09.05.2025 19:00 – 10.05.2025 02:00 / Salle événementielle des Evaux, Chem. François-Chavaz 110, 1213 Onex, Suisse.

ExpositionVoyage en Nord

More information09.05.2025 07:30 – 19:00 / Bâtiment 66 bd Carl-Vogt / Salle d'exposition de l'UNIGE

AnimationsEco-Tags

More information05.05.2025 – 09.05.2025

AnimationsSemaine de la Durabilité

More information05.05.2025 – 09.05.2025

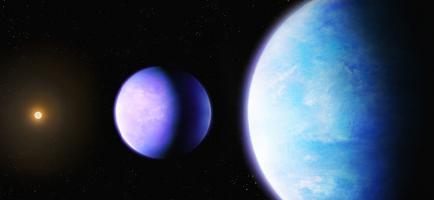

ExpositionExoplanètes | Science & Fiction

More information02.05.2025 08:30 – 02.06.2025 20:00 / Quai Wilson

AnimationsCarac Festival

More information28.04.2025 12:00 – 25.05.2025 19:00 / Uni Mail / Uni Mail, Temple de Plainpalais, Scène Caecilia, Temple de la Madeleine, École des musiques actuelles, Victoria Hall

ExpositionANATOMIE

More information16.04.2025 – 17.04.2026 / Musée d'Histoire des Sciences Parc de La Perle du Lac 128 rue de Lausanne 1202 Genève, Suisse T +41 (0)22 418 50 60

ExpositionShare your song, guess my emotion

More information23.01.2025 17:00 – 30.05.2025 19:00 / Maison de l'enfance et de l'adolescence HUG Bvd de la Cluse 26, Genève