News - Events

Latest news

A selection of recent relevant news

-

Published on

12th iGE3 Annual Meeting

Louis-Jeantet Foundation, Geneva - November 9, 2023 - Registration deadline: October 31, 2023

-

Published on

11th iGE3 PhD Awards - Call for application

For graduate students working in the laboratories of iGE3 members - Registration is closed

-

Published on

Scales or feathers? It all comes down to a few genes

Publication by Milinkovitch group

-

Published on

Gene responsible for severe facial defects identified

Publication by Antonarakis group

-

Published on

Bypassing antibiotic resistance with a combination of drugs

Publication by Kline group

-

Published on

Prix 3R 2023

Un des Prix 3R 2023 récompense Vladimir Katanaev

-

Published on

Prix Leenaards 2023

Un des trois Prix Leenaards 2023 décerné à Camilla Bellone

-

Published on

iGE3 conference - Silvia Arber

Neuronal circuits for body movements

-

Published on

New iGE3 member - Sophie Martin

-

Published on

New iGE3 member - Christoph Scheiermann

-

Published on

11th iGE3 Annual Meeting

Louis-Jeantet Foundation, Geneva - Hybrid via Zoom

-

Published on

10th iGE3 PhD Awards - Final selection

UNIGE Event Agenda

AtelierAteliers REGARD: Reconnaître et affirmer ses potentiels

More information26.04.2024 09:15 – 17:00 / Université de Genève

AtelierSortie au marché des plantons avec l'EDD!

More information26.04.2024 10:00 – 13:00 / Aux serres du parc Beaulieu 3 rue Elisabeth-Baulacre 1202 Genève (Rive Droite)

SéminaireVolumes of moduli spaces of super hyperbolic surfaces (Paul Norbury, Melbourne)

More information26.04.2024 10:30 / Conseil Général 7-9 / Room 1-05, Séminaire "Physical Mathematics Seminar"

SéminaireSéminaire international: un état des lieux du covid long (post-covid)

More information26.04.2024 11:30 – 15:00 / HUG / Auditoire de Pédiatrie Fred Bamatter Hôpital des enfants (HUG), 2ème étage

SéminaireLate-time domain walls in cosmological simulations

More information26.04.2024 11:50 – 12:50 / Ecole de Physique / EP234

SéminaireLeçons de privat-docents

More information26.04.2024 12:00 – 13:40 / CMU / Auditoire Renold

SéminaireREGULATION OF SMOOTH MUSCLE CELLS IN VASCULAR DISEASE

More information26.04.2024 12:15 – 13:00 / CMU / Jacques‐Louis Reverdin (B02.2526.a)

AtelierValoriser sa recherche avec son identifiant ORCID, l'essentiel en 15 minutes

More information26.04.2024 14:00 – 14:15 / En ligne, sur Zoom

Soutenance de thèseLaser-guided Lightning: Atmospheric Discharges Controlled by High-repetition Rate Laser Filaments

More information26.04.2024 14:00 – 16:00 / Ecole de Physique / Auditoire Stueckelberg Rue Quai-Ansermet 24, 1205 Genève

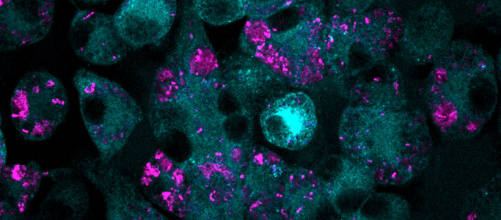

Soutenance de thèseRevealing the Nanoscale Architecture of the Cell with Iterative Ultrastructure Expansion Microscopy (iU-ExM)

More information26.04.2024 14:15 – 16:15 / Sciences II / Audtoire A100, Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

AtelierValoriser sa recherche avec son identifiant ORCID, prise en main et paramétrages avancés du profil

More information26.04.2024 14:30 – 15:45 / En ligne, sur Zoom

ConférenceDe la molécule au médicament, un voyage au travers des différentes étapes de développement

More information26.04.2024 14:30 – 16:00 / Maison internationale des Associations (MIA) | Salle Gandhi

Soutenance de thèseLes mesures provisoires devant la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples

More information26.04.2024 14:30 – 17:30 / Uni Mail / Salle M3050 - 3ème étage

ExpositionVernissage de l'exposition « Ex-EROTICIS: Art et fierté du livre secret »

More information26.04.2024 18:30 – 21:30 / Battelle / Bâtiment A, 7 route de Drize, 1227 Carouge

ThéâtrePorcile de Pier Paolo Pasolini

More information26.04.2024 20:00 – 21:30 / Uni Mail / Uni Mail | Salle de spectacle (MS 180) Bd du Pont-d'Arve 40

ExpositionPerspectives – L’univers mathématique de M.C. Escher

More information26.04.2024 07:30 – 19:00 / Bâtiment 66 bd Carl-Vogt / Salle d'exposition de l'UNIGE

Cours publicEcrire dans une langue “rescapée": pages d'exil dans la littérature arménienne contemporaine

More information26.04.2024 14:15 – 16:00 / Philosophes / 22 Bd des Philosophes 1205 Genève Salle Phil 204

ExpositionÀ travers rues

More information15.04.2024 08:00 – 10.05.2024 17:00 / Uni Dufour, hall Rue du Général-Dufour 24, 1204 Genève